Auf der Suche nach neuen Ideen für die kreative und gesellschaftliche Durchsetzung der Menschenrechte gründeten wir 2020 das Investigative Commons. Die multidisziplinäre Kooperation ist das Ergebnis der jahrelangen Zusammenarbeit des ECCHR und der Forschungseinrichtung Forensic Architecture.

Vom Museum ins Gericht: Das Investigative Commons denkt rechtliche Ermittlungen neu

Zusammenarbeit – Kooperation Forensic Architecture – Investigative Commons

Projekt

Das Investigative Commons eröffnet einen interdisziplinären Raum, in dem das ECCHR, Forensic Architecture, seine Schwesterorganisation Forensis, und weitere Organisationen zusammenkommen und in unterschiedlichen Konstellationen an konkreten Fallfragen arbeiten: Je nach Projekt teilen Journalist*innen, Aktivist*innen, Jurist*innen, Architekt*innen oder andere Expert*innen ihr Wissen. Die Ergebnisse – Videoanalysen, Auswertung von Satellitenbildern, multimediale Ausstellungen – zeigen neue Wege zur Wahrheitsfindung für Menschenrechte und Umweltschutz. Sie sollen sowohl in gerichtlichen Verfahren als auch anderen öffentlichen Foren wie Museen genutzt werden.

Die Werkzeuge, die dem Team des Investigative Commons zur Verfügung stehen und fallspezifisch ausgewählt werden, sind vielfältig: verschiedene Recherchemethoden des Investigativ- und Datenjournalismus, machine learning, virtual und augmented reality, Animationstechniken oder innovative Ideen aus der Architektur. Mit diesen und weiteren Mitteln wollen wir neue Möglichkeiten in der Beweisführung rechtlicher Fallarbeit ausloten. Zum Auftakt der Investigative Commons erkunden wir diverse Themen wie die Verantwortung wirtschaftlicher Akteure aus Europa für Kriegsverbrechen im Jemen, den deutschen Völkermord in Namibia und Push-Backs an der griechisch-türkischen Grenze.

Alle Projekte des Investigative Commons finden Sie unten und auf der Website.

Kontext

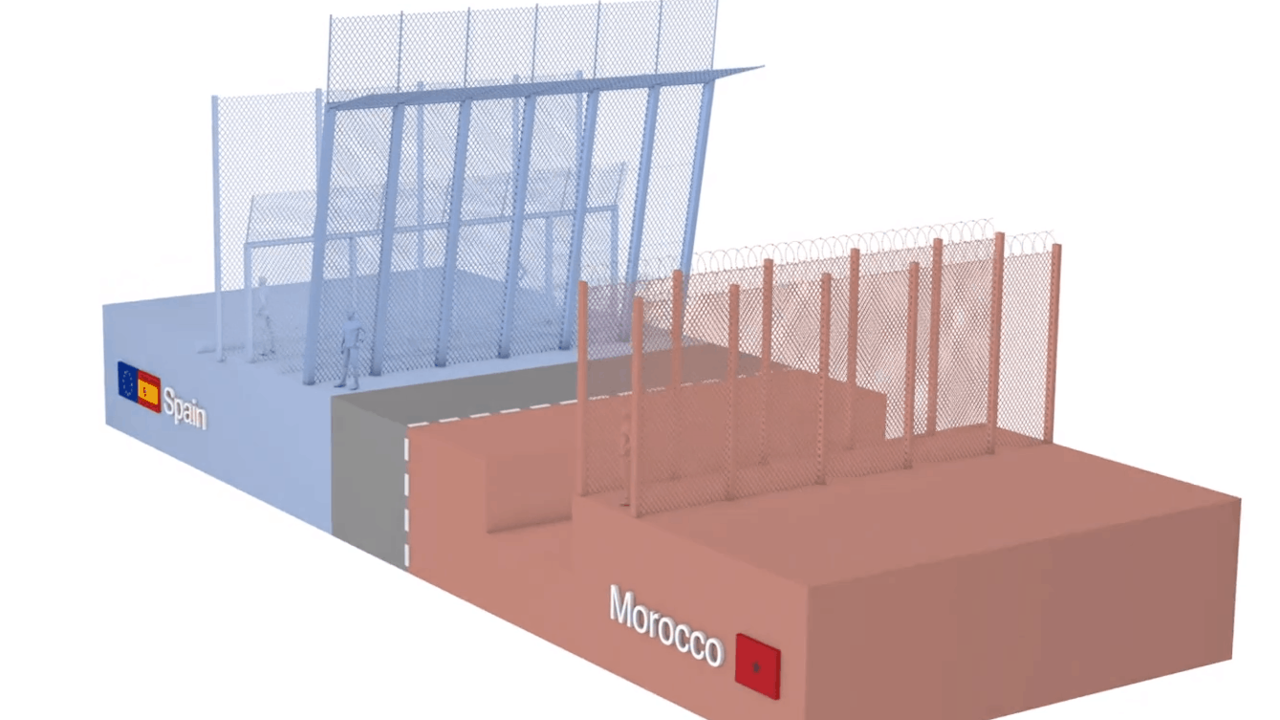

Das ECCHR und Forensic Architecture kooperierten in den letzten zehn Jahren zu Menschenrechtsverbrechen weltweit: Arbeitsbedingungen in Pakistan, Folter in Syrien, spanische Push-Backs in Melilla. 2020 kam die Kooperation an einen Wendepunkt und wir entschieden uns, ein gemeinsames Büro in Berlin zu beziehen, die Zusammenarbeit zu verstetigen und in gemeinsamen Projekten neue Wege der Beweisführung zu ergründen.

Media

Grundlagen

Hier finden Sie die Projekte des Investigative Commons

09.10.2021

Das Erstarken kontrafaktischer Politik on- und offline stellt Gesellschaften vor ein Dilemma. Einerseits können sie die institutionelle Basis faktischer Autorität durch die Unterstützung der bestehenden Justiz, Medien, Universitäten und kulturellen Einrichtungen untermauern. Ein anderer – hier präsentierter – Ansatz ist riskanter: Die institutionelle Krise lässt sich als Chance begreifen für eine radikale Umgestaltung der Art und Weise, wie Fakten produziert und verbreitet werden. Dieser Ansatz reagiert auf die Skepsis gegenüber institutionellen Verlautbarungen mit kollektiver Wahrheitsproduktion – eine, die sowohl breit wie auch divers angelegt ist und auf einer gemeinsamen Praxis beruht, die ästhetisches und wissenschaftliches Feingefühl berücksichtigt. Bei der Konferenz kommen – organisiert von einer solchen Community of Practice, dem Investigative Commons – Ermittler*innen, Jurist*innen, Aktivist*innen, Künstler*innen, Architekt*innen und Akademiker*innen zusammen. Sie werden die Art und Weise diskutieren, in der neue Ermittlungspraktiken das Potenzial haben, verschiedene Foren für die Präsentation von Fakten und die Artikulation von Behauptungen herauszufordern: die Mainstream-Medien, die durch das Wachstum von „Open Source“ und „Bürgerjournalismus“ in die Krise geraten sind; Museen, die zu Orten politischer Auseinandersetzung geworden sind; und die Gerichte, in denen neue Arten von Beweismitteln, die von Bürger*innen erstellt und durch Menschenmengen verifiziert werden, traditionelle Rechtsverfahren in Frage stellen.

Trotz tausender Angriffe auf Wohnhäuser, Märkte, Krankenhäuser und Schulen – geplant und durchgeführt von der Militärkoalition um Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – liefern transnationale Unternehmen aus Europa Waffen, Munition und logistische Unterstützung in den Jemen-Krieg.

Um zu zeigen, welche Auswirkungen die europäischen Waffenexporte im Jemen haben, erstellten das ECCHR, Forensic Architecture, Bellingcat und Yemeni Archive die interaktive Zeitkarte European arms in the bombing of Yemen. Sie dokumentiert Angriffe auf zivile Ziele, in denen nachweisbar Waffen etwa von Rheinmetall oder Airbus eingesetzt wurden. Das Projekt basiert auf Untersuchungen an den Angriffsorten, Open-Source-Ermittlungen und rechtlichen Analysen. Die Informationen aus unseren gemeinsamen Recherchen arbeiteten wir kartografisch auf und setzten sie miteinander in Verbindung. Das Ergebnis: Ein interaktiver Überblick über die Verbrechen, die immer noch im Jemen begangen werden – jedes einzelne davon möglicherweise eine Völkerrechtsverletzung.

Die Zeitkarte soll als Plattform für nationale und internationale Justizbehörden dienen, die zum Jemen-Krieg ermitteln – und kann Informationsgrundlage für Zivilgesellschaft, Wissenschaftler*innen oder Jurist*innen werden. Das Projekt ergänzt unsere Strafanzeige vom November 2019 beim Internationalen Strafgerichtshof gegen wirtschaftliche und staatliche Akteure, die in die Waffenexporte involviert sind und somit mutmaßlich Beihilfe zu den Kriegsverbrechen im Jemen leisten.

09.06.2021 – 08.08.2021

Diese Ausstellung präsentiert neue Modelle kollaborativer Wahrheitsfindung und investigativer Ästhetik, wobei Open-Source-Ermittlungen, „Counter-Forensics“ und strategische, juristische Menschenrechtsarbeit miteinander verknüpft werden. Durch das Zusammenbringen des Wissens von Überlebenden von Gewalterfahrungen und Enteignungen mit Methoden aus Journalismus, Rechtswissenschaft, Aktivismus und der Kunst, wird Fallarbeit von gesellschaftlicher Dringlichkeit präsentiert: rassistische Polizeiarbeit sowie Abschiebe- und Grenzsysteme, Cyberüberwachung, ökologische oder anhaltende koloniale Gewalt sowie die institutionellen Verstrickungen darin.

Zusammen mit dem zugehörigen Programm war dies der Auftakt des Investigative Commons, einer von Forensic Architecture, Forensis und dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) initiierten interdisziplinären Praxis, an der sich unter anderen Laura Poitras/Praxis Films, Bellingcat, Mnemonic und das HKW beteiligen. Gleichzeitig wird Forensis vorgestellt, ein neuer Zusammenschluss in Berlin, gegründet von Forensic Architecture und benannt nach deren ersten Ausstellung im HKW im Jahr 2014.

Schwer misshandelt, irregulär inhaftiert und mehrfach gewaltsam aus Griechenland in die Türkei zurückgeschoben – die detaillierten Schilderungen von Parvin A. sowie vielfältiges weiteres Beweismaterial legen die verdeckte und systematische Push-Back-Praxis Griechenlands offen. Mit Unterstützung des ECCHR, Forensic Architecture und der griechischen NGO HumanRights360 reichte Parvin A. hierzu beim UN-Menschenrechtsausschuss eine Beschwerde gegen Griechenland ein. Zentral ist hierbei die Analyse der Beweismittel, die auch in Kooperation mit dem Investigative Commons entstand.

Der Völkermord, den deutsche Kolonialtruppen an den Ovaherero und Nama im heutigen Namibia begingen, war der erste des 20. Jahrhunderts. Während der Kolonialherrschaft unterdrückte und entrechtete Deutschland das Volk. Die namibischen Forderungen nach Wiedergutmachung werden bis heute nicht angemessen berücksichtigt.

Im Rahmen des Investigative Commons haben wir gemeinsam mit Forensic Architecture und Forensis sowie Partner*innen in Namibia eine mehrjährige Untersuchung durchgeführt. Die angewandten Methoden zur Analyse der zentralen Schauplätze des von Deutschland zwischen 1904 und 1908 begangenen Völkermords umfassten kollaborative Modellierung, situierte Zeug*innenaussagen und Geolokalisierung. Die Ergebnisse aus dem Gebiet um den Waterberg und die Gewalt gegen die Ovaherero wurden erstmals im November 2022 im Haus der Kulturen der Welt präsentiert. Im Dezember 2023 wurden in einer Performance mit namibischen Partner*innen im Haus der Kulturen der Welt die Verbrechen an den Nama in Konzentrationslagern und während der Schlacht bei Hornkranz dargestellt. Zudem werden die anhaltenden Umweltauswirkungen der deutschen Kolonialpräsenz in Namibia untersucht.

Die durch die Zusammenarbeit der Organisationen erbrachten Beweise können von lokalen Gemeinschaften beim Stellen ihrer Forderungen nach Wiedergutmachung genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.